FACULTIES

商学科 (2023年度)

商学部

商学科(2023年度)

- 商学専攻

- 経営学専攻

- 会計専門職コース

学生数:1,095名(男子68%|女子32%)教員数:28名

- 商学専攻

- 経営学専攻

- 会計専門職コース

学生数:1,095名(男子68%|女子32%)教員数:28名

マーケティングの知識と実務能力を身につけ

幅広い領域で活躍するビジネスパーソンへ。

商学部で学ぶマーケティングは、あらゆる業種で求められる学問です。

また、簿記や情報処理などの実務能力、さらに組織やチームの成果を上げるためのマネジメント思考を学ぶことで、 民間企業、国や自治体など幅広いフィールドで活躍できる人材を育てます。

直結する知識を修得

組織におけるヒト・モノ・カネ・情報の活用を知る「流通・マーケティング」、「金融」、「経営管理」、「簿記会計」とそれらに関連する「民法・商法」、そして「情報処理」を体系的に学びます。私たちの生活に身近な消費から企業経営、金融、流通など幅広い知識を身につけ、社会に貢献する人材を育成します。

演習・フィールドワークが充実

企業や自治体と連携して取り組む、多くの「プロジェクト型演習」があります。地域と直結した学び「くまもと未来創造科目」をはじめ、フィールドワーク(市場調査)をもとに行う商品開発や、集客力を高める企画などの実践の機会も豊富。ビジネスに必要な「売れるしくみ」を考える力が身につきます。

ニーズに対応 会計専門職への道も

「将来の夢は独立して起業」「親の事業を承継する」という人に対応するため、マネジメント力を磨く多様な学びを用意。企業経営者から直接話を聞く機会もあり、組織統括力やビジネスセンスを養います。また、公認会計士・税理士といった会計のプロをめざす「会計専門職コース」もあります。

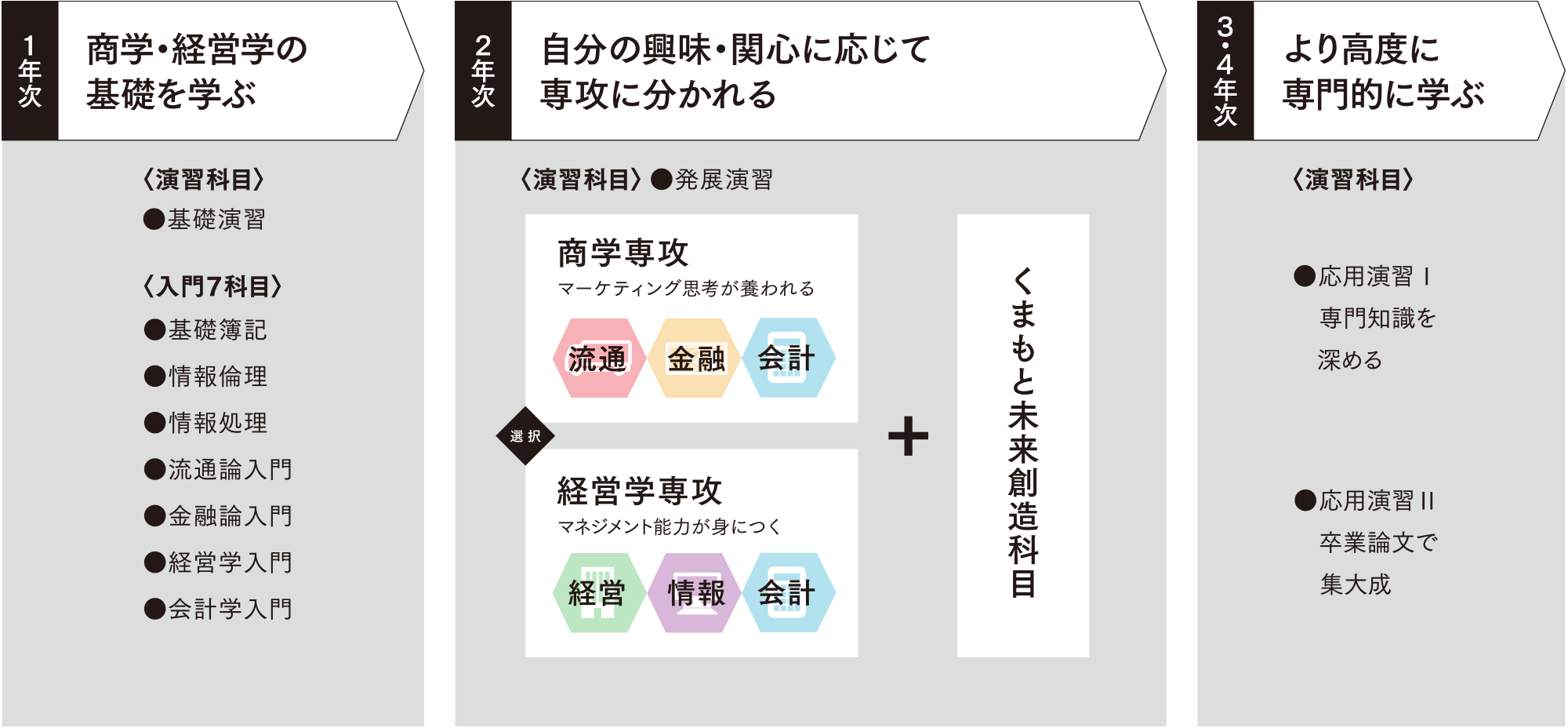

1年次で商学・経営学の基礎を学びながら、専攻をじっくり考え選ぶことができます。専攻を念頭に学修するため、早い段階から学びに対する興味・関心に気づきやすくなるのもメリットの一つです。

また、1〜4年次までの演習科目は少人数で行われ、きめ細かな指導を受けることができます。

地域の企業が抱える課題の解決や、業績向上につながる新製品・サービスの開発などを「商学」の視点から考える「くまもと未来創造科目」。

地元企業やプロスポーツチームによるゲスト講義や、フィールドワーク・課題解決型学習(PBL)でビジネスに直結した学びが得られます。

熊本を本拠地として活動するサッカーやバスケットボール、野球のクラブチーム。地元の応援を受け活躍が期待されていますが、地方のクラブチームは運営に関する課題を多く抱えています。その課題を解決し、チームの発展とともに地域の活性化を考えます。

- スポーツビジネスと地方創生の関わりを知る

- プロスポーツチームによるゲスト講義でマーケティングや決算書の読み方を学ぶ

- 試合観戦やボランティアでの現場調査

- チームの課題解決を考えるワークショップ、プレゼンの実施

熊本は気候風土に恵まれ、農産物が豊かです。ブランド化や加工品の製造、体験型の販売や観光などと結びつけた6次化の取り組みも盛んです。また、海外に展開している外食産業やメーカーもあります。熊本の「食」を商学の視点から考えます。

- 食を対象としたマーケティング・マネジメントを学ぶ

- 熊本におけるフードビジネスの強みを分析・検証する

- 熊本の農水産物の価値をいかしたブランド化戦略を知る

- フードビジネスを展開する企業によるゲスト講義で、経営戦略や新規事業について学ぶ

地域経済において、金融機関は大きな役割を果たしています。金融機関が地域に密着してどのような活動を行っているか、新しいICTをどのように活用しているか、どのような社会貢献活動をしているかなど、多様な活動について学びます。

- 九州、熊本の経済や地域金融機関の特徴を知る

- 地域経済における公的金融機関・地域金融機関の役割と課題を学ぶ

- 米国や中国のローン市場、キャッシュレス化を知り日本と比較する

- 金融機関やカード会社によるゲスト講義で新規ビジネスや将来性について学ぶ

百貨店やファッションビル、ブティックやカフェなど、購買意欲を高めるショーウィンドウは、都市を形づくる魅力の一つです。地域における流通の現状と役割、まちづくり、魅力づけと流通など、地域で活躍する企業や商店街とともに考えます。

- 全国同一の業態をとる企業、地域特化型の企業との違いを学ぶ

- 百貨店、スーパー、コンビニエンスストアなど、多業種の流通業態の特性を理解する

- 熊本の小売業界から実務者を招き、地域に根ざした小売と最新事情を学ぶ

- 熊本から全国展開する企業等のゲスト講義で地域貢献・人材育成などについて学ぶ

日本の製造企業が抱える課題、企業組織のマネジメント、経営戦略、技術開発などを幅広い視点から学びます。熊本県工業連合会加盟企業によるゲスト講義もあり、製造企業の生の声を聞くことができます。

税法や会社法など法律やさまざまな制度の改正や最新事情を学び、地域経済の活性化との関わりを考えます。実際に会社を後継した経営者から体験事例を聞き、事例研究を行います。

ICT(情報通信技術)の進歩と利用拡大によって変わるビジネス形態の最新事情を学び、中小企業におけるICT活用に関する現状と課題、今後の展望について考えます。さらに、大学で修得すべきICTの能力について学びます。

ファイナンシャル・プランナーなど金融系の資格取得も奨励。

- 高等学校教諭一種免許状(商業)

- 司書

- 司書教諭 ほか

- 公認会計士

- 税理士

- 簿記検定

- ファイナンシャル・プランニング技能検定

- 日本語検定

企業の取引を記録計算する商業簿記について学ぶことで、経営管理のために必要な損益計算書および貸借対照表などの財務諸表について理解を深め、企業の業績や財政状態を理解する力を身につけます。

超スマート社会への移行に伴い、必要性が高まっているプログラミング技術を学修し、表計算ソフトウェアでは困難な処理を実現。学修を通してコンピュータの知識も修得します。

流通活動の適正化を図るために取り組まれる現在の、さらには今後の日本の流通政策について、都市計画をはじめとする都市法分野の諸政策との関連に対する理解を深めます。

- 林ゼミ生活リスクと保険商品の研究

- 吉川ゼミ日本独自の流通とマーケティング

- 出家ゼミ現代流通・商業の理論と仕組み

- 河田ゼミマーケティング・マネジメントと消費者行動研究

- 北島ゼミ株式投資と企業分析を学ぶ

- 畠山ゼミ流通・まちづくりの理論と実践的マーケティング技法

- 水野ゼミ実際の企業から学ぶ管理会計の事例研究

- 吉永ゼミ財務諸表の分析による企業活動へのアプローチ

※年度により変更になる場合があります。

- 池上ゼミ決算書で読み解く企業経営

- 今村ゼミ現代日本の労務管理:雇われて働くということ

- 城戸ゼミ会社法の考え方の理解

- 喬ゼミ企業経営の組織と戦略

- 幸田ゼミ経営史に学ぶ企業家活動

- 小谷ゼミ決算書の作成と利用法を学ぶ

- 得重ゼミソフトウェア開発

- 足立ゼミ中小・ベンチャー企業の経営を学ぶ

- 小笠原ゼミ財務諸表分析を通じた企業経営の理解

- 松尾ゼミ実際の企業事例から学ぶ組織マネジメントの実践と理論

※年度により変更になる場合があります。

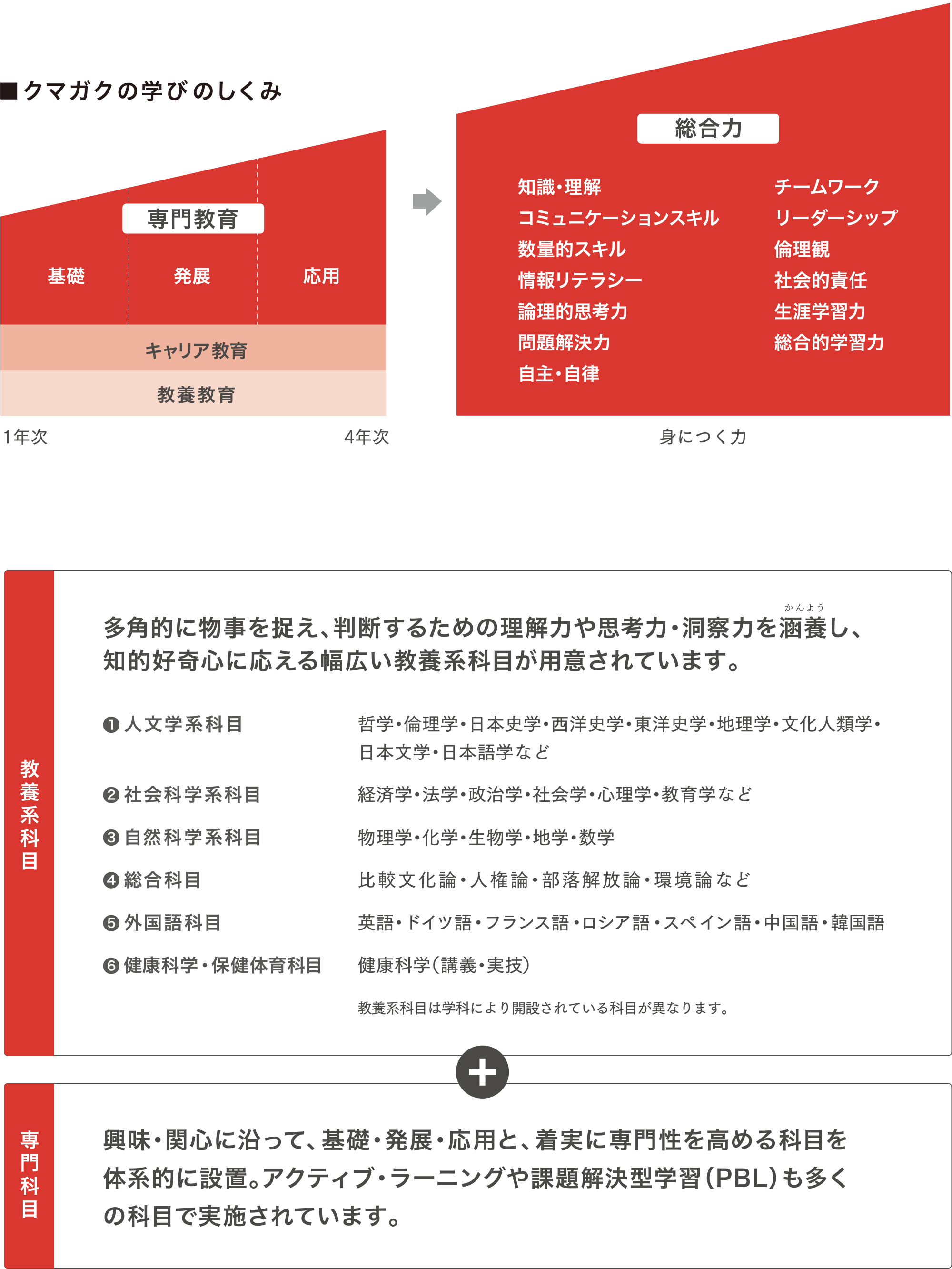

幅広い「教養」と高度な「専門」知識の修得を柱に、多様な人々と協力しながら地域や世界の課題に取り組むことができる人材を育成しています。

開学以来、建学の精神である「師弟同行」「自由闊達」「全学一家」を礎とした教育は、知的応用能力だけでなく「総合力」で社会を動かす力を生み出し続けています。

経営の現場を観察し中小企業の経営の実際を学ぶ

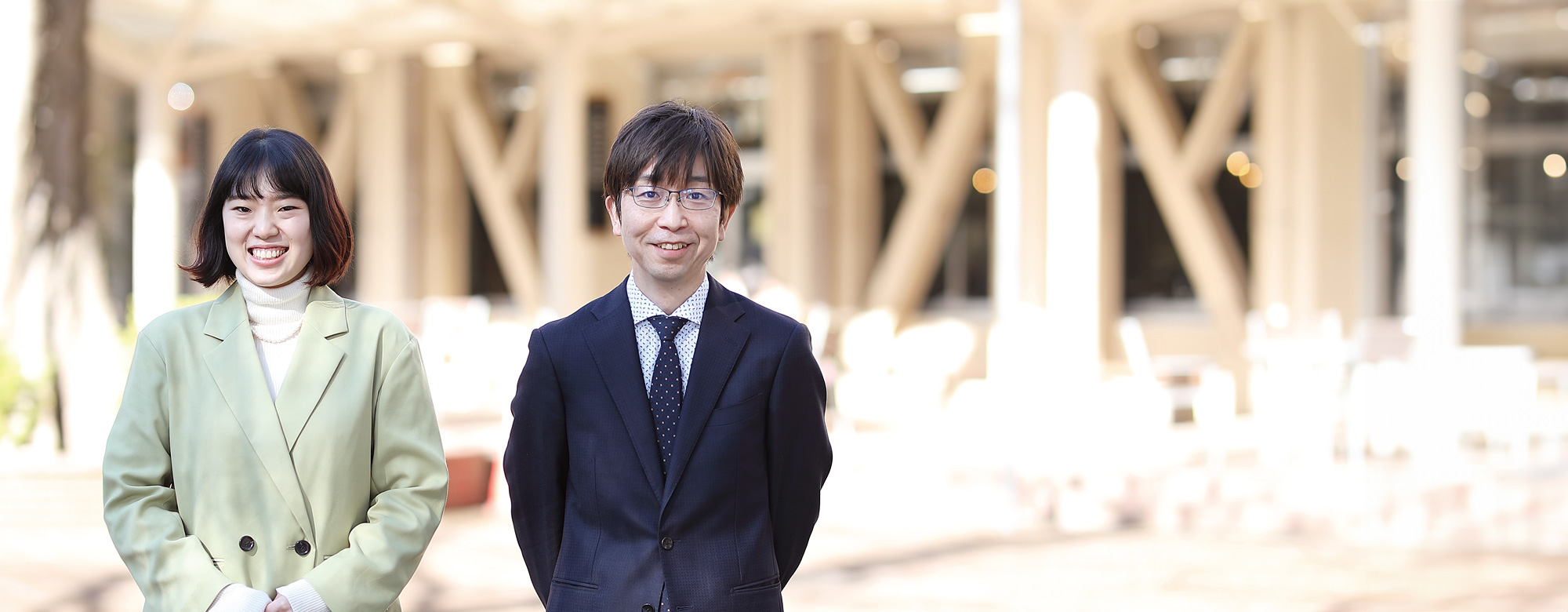

ものづくりを行う製造業に興味があり、そのしくみが学べ、実際に現場の見学もできる足立ゼミを選びました。企業経営の事例をもとに、知識を修得し、会社をよりよく運営する方法を学んでいます。企業との共同プロジェクトでは、企業が抱える課題解決に取り組み、ゼミで学んだことをプロジェクトにいかすことができました。一人ひとりに寄り添って指導をしてくださる足立先生のおかげで、起業に対するイメージが湧いてきました。

中小企業経営の工夫事例を学ぶほか、実際に企業を訪問して経営課題を聞き取り、その解決策を検討するフィールドワークを行っています。企業が抱えている課題の解決策を考えることは決して簡単ではありませんが、数少ない材料から何らかの答えを導き出すという経験を通して、徹底的に考える力を身につけ、工夫次第で多様な事業展開を行うことができるということを理解してもらいたいです。

樋口さんの2年次 秋学期授業時間割

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | マーケティング論Ⅱ | 経営史Ⅱ | 地域と フードビジネス |

発展簿記Ⅱ | |

| 2 | 部落解放論Ⅱ | 地域と金融 | 流通システム論Ⅱ | ||

| 3 | 発展演習 | 財務会計論 | |||

| 4 | 事業承継論 | 工業簿記Ⅱ | 比較文化論Ⅱ | 金融論Ⅱ | |

| 5 | 日本国憲法 |

- (株)りそな銀行

- (株)肥後銀行

- (株)熊本銀行

- (株)鹿児島銀行

- 税理士法人さくら優和パートナーズ

- 国土交通省気象庁(国家一般職)

- 熊本県警察

- 山鹿市(行政職)

- 熊本市(消防職)

- 日本郵便(株)

- 九州産業交通ホールディングス(株)

- (株)ジーユー

- 伊藤ハム米久ホールディングス(株)

- (株)一条工務店

- 熊本赤十字病院

- 熊本市農業協同組合

- (株)ヤマックス

- 富士ソフト(株)

※ 過去3カ年の実績より一部抜粋。