「深学科プログラム」の一環で社会福祉学部長の高林秀明教授が付属中学校で「福祉」の授業を行いました

2025.07.10

7月4日(金)、社会福祉学部長の高林秀明教授(専門:地域福祉論)が、付属中学校1階アトリウムにて「福祉」をテーマに授業を行いました。これは、付属中学校・高校で展開されている「深学科プログラム」の一環で、自ら考え行動し、学力と豊かな人間力を育みながら夢の実現をめざす取り組み。今回は2年生約70名が参加しました。

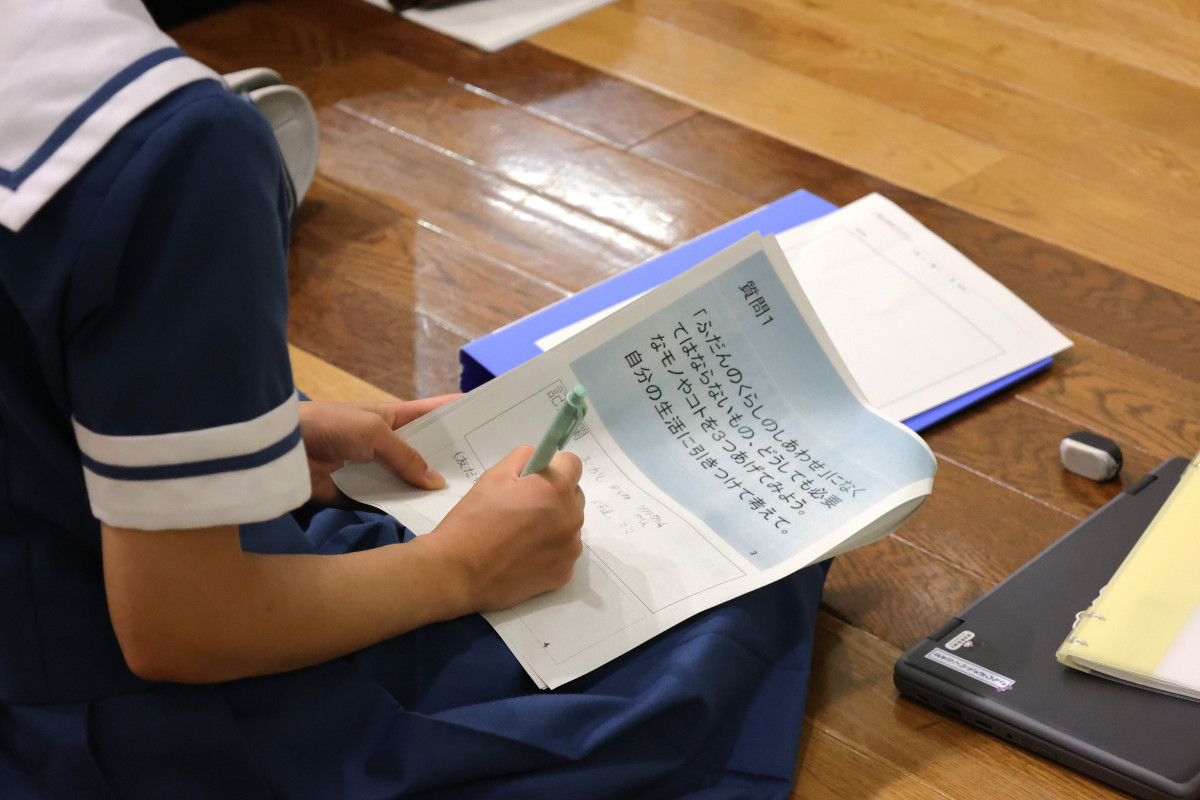

授業の冒頭で高林教授は、「普段の生活のなかで『幸せに暮らすために欠かせないもの』は何か」という問いを投げかけました。生徒たちから「家族」「友だち」「食事」「健康」「お金」など、さまざまな意見が出された後、「社会福祉の学びは人と環境、その相互作用に焦点を当てており、そのいずれかが欠けると日常の幸せを感じることが難しくなる」と説明。さらに福祉には、「日常の暮らしの幸せを実現する目的としての福祉」と、「その目的を達成するための実践としての福祉」という2つの側面があると話しました。

続いて、仕事や生活、家庭の問題を抱える障害のある女性の事例をとおして、「女性が直面する困難」や「幸せな暮らしに必要な要素」について考える時間が設けられました。生徒たちは、私たちの暮らしや健康が「仕事・収入」「人とのつながり」「社会制度」の3つの要素によって支えられていることを学びました。

さらに、今回の授業では、日本で初めて高齢者と乳児の医療費を無償にした村を描いた映画『いのちの山河』のダイジェスト映像を鑑賞。「福祉を大切にすることで、自分自身にも周囲の人々にも優しくなることができ、それが平和へとつながる」と締めくくりました。

最後に、生徒を代表してA組山本大獅さんが、「今回の講演をとおして福祉について深く考える機会を得ることができました。具体的な事例から、より良い生活のために何が必要かを考えることができ、今後の学びにいかしていきたいと思います」と感想を述べました。