経済学部「経済学特講Ⅰ」で受講生が学びの成果を報告

学生の活躍

2024.08.07

7月26日(金)、1411教室で経済学部「経済学特講」(担当、経済学部小葉武史教授、金子林太郎教授、國方明教授)が行われ、27名の学生たちが授業の学びの成果を発表しました。本講座は、九州財務局と本学経済学部による共同企画によって実現した講座で、九州財務局の専門家を迎え、日本の財政、金融および地域経済を横断的に現状分析し、地域経済に与える影響などについて、学生の理解を深めることを目的に2014年に設けられたもの。これまで九州財務局の業務やその機能、熊本県の財政、金融リテラシーなどについて学んでおり、講義のなかでそれぞれ興味のあるテーマについて研究し、この日は6グループ中の3グループが研究報告を行いました。

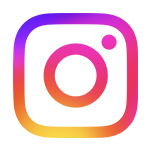

「熊本学園大学経済学部の新入生を増やすために」をテーマに発表したグループは、在学生へのサポートを手厚くする必要があるとし、「就職活動支援をより一層充実させることが必要である」と語りました。また、高校生に経済学部の魅力を伝える方法として、SNSの活用と経済学部独自のパンフレットの制作を提案し、今後一緒にパンフレットを制作してくれるよう学生や教員に向けて呼びかけました。

「八代港からの地域活性化プラン」について発表したグループでは、八代港の移輸出と移輸入のバランスが悪いため、八代市の名産品などを温度調節機能があるコンテナを用いて輸出を増やす案や、八代港を訪れる観光客に対してくまもんポート八代などを通して名産品を売り込むことやレンタル自転車などを設置して地域への経済波汲を促すなどの提案がなされました。

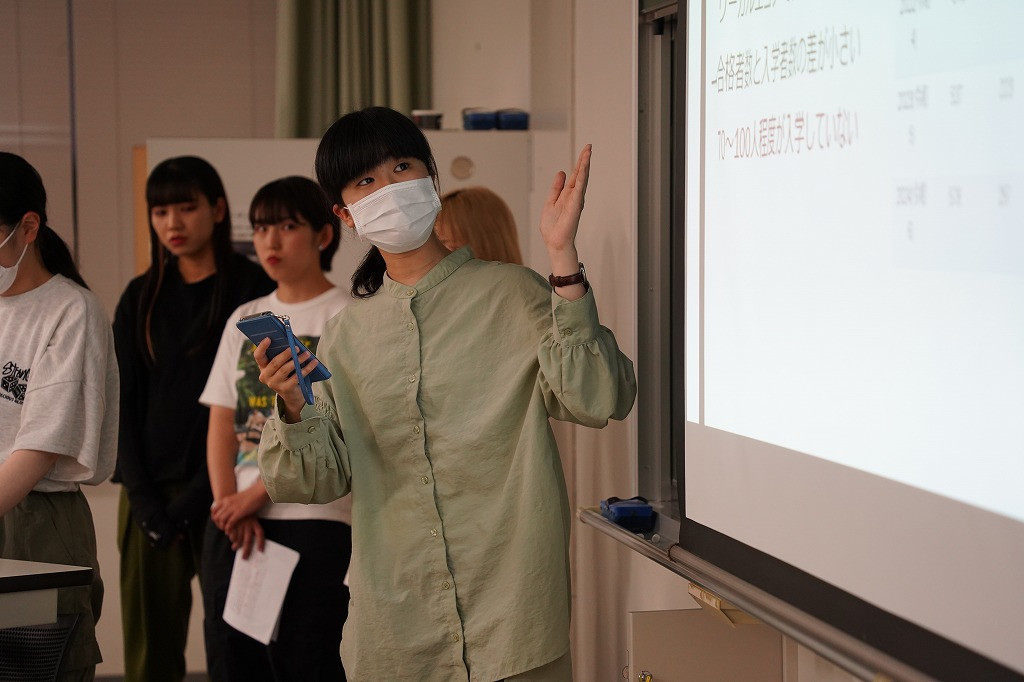

「熊本市の交通渋滞を改善するためには」をテーマに発表したグループは、渋滞都市となった原因をマイカー移動を前提としたまちづくりが進められた結果だとし、「公共交通機関の利用率向上のための料金引き下げや、車のナンバープレートによって車の利用日を決めることで交通量を減らすことが望ましい」と提言しました。

発表した下浦愛加理さん(リーガルエコノミクス学科2年)は、「専門家や指導者の前での発表だったため、中途半端な発表はできないと思って仲間と協力して頑張った。難しい内容をいかにわかりやすく伝えるかにこだわった。今後ゼミが始まるので、研究を進めるにあたり、今回の経験をいかしていきたい」と授業を終えての感想を語りました。

「熊本学園大学経済学部の新入生を増やすために」をテーマに発表したグループは、在学生へのサポートを手厚くする必要があるとし、「就職活動支援をより一層充実させることが必要である」と語りました。また、高校生に経済学部の魅力を伝える方法として、SNSの活用と経済学部独自のパンフレットの制作を提案し、今後一緒にパンフレットを制作してくれるよう学生や教員に向けて呼びかけました。

「八代港からの地域活性化プラン」について発表したグループでは、八代港の移輸出と移輸入のバランスが悪いため、八代市の名産品などを温度調節機能があるコンテナを用いて輸出を増やす案や、八代港を訪れる観光客に対してくまもんポート八代などを通して名産品を売り込むことやレンタル自転車などを設置して地域への経済波汲を促すなどの提案がなされました。

「熊本市の交通渋滞を改善するためには」をテーマに発表したグループは、渋滞都市となった原因をマイカー移動を前提としたまちづくりが進められた結果だとし、「公共交通機関の利用率向上のための料金引き下げや、車のナンバープレートによって車の利用日を決めることで交通量を減らすことが望ましい」と提言しました。

発表した下浦愛加理さん(リーガルエコノミクス学科2年)は、「専門家や指導者の前での発表だったため、中途半端な発表はできないと思って仲間と協力して頑張った。難しい内容をいかにわかりやすく伝えるかにこだわった。今後ゼミが始まるので、研究を進めるにあたり、今回の経験をいかしていきたい」と授業を終えての感想を語りました。