「リーガルエコノミクス学科」の秋期講座が開講されました

2024.12.17

12月5日(木)、リーガルエコノミクス学科が主催する秋期講座が「新1号館みらい」141教室で開講され、30名の学生が受講しました。この講座は公務員を志望する学生たちに、国、県、基礎自治体の職員の方々から直接話を聞く機会を設け、将来の進路選択に役立ててほしいとリーガルエコノミクス学科の教員が企画・開催したもの。

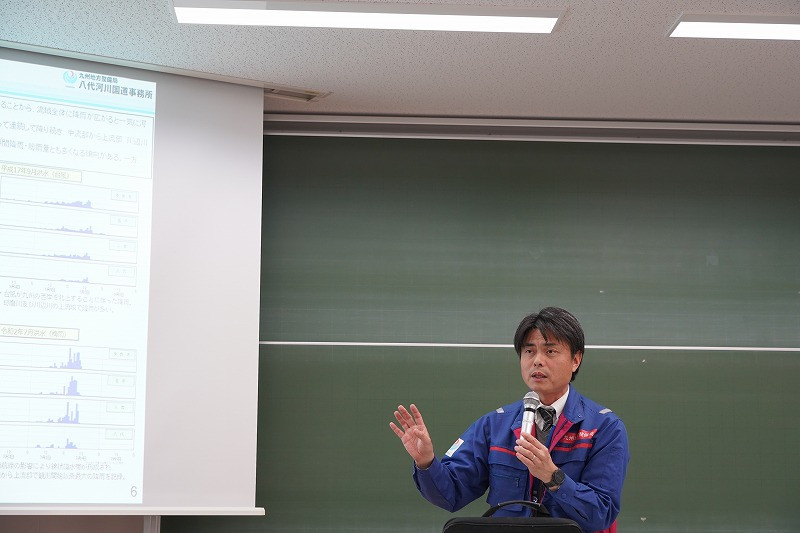

今回は、「災害時の国・県・基礎自治体の復旧と復興 ―防災計画に対する行政の取組みと期待される人材―」をテーマに、国土交通省九州地方整備局の一ノ瀬誠氏、熊本県都市計画課人吉・益城復興推進室の池内康洋氏、人吉市防災課の尾方政康氏が国・県・市の立場から、令和2年7月豪雨の対応やそれぞれの組織の役割について説明しました。一ノ瀬氏は、人吉市の7月平均雨量が471.4mmに対して、令和2年7月3日から4日にかけて、時間雨量30mmを超える激しい雨が長時間続き、最終的に2日間で410mmの雨量を記録し、甚大な被害が発生したと豪雨の概要を話し、豪雨災害を経験し、氾濫をできるだけ防ぐために、河川流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で現在進めている治水対策「流域治水プロジェクト」について紹介しました。

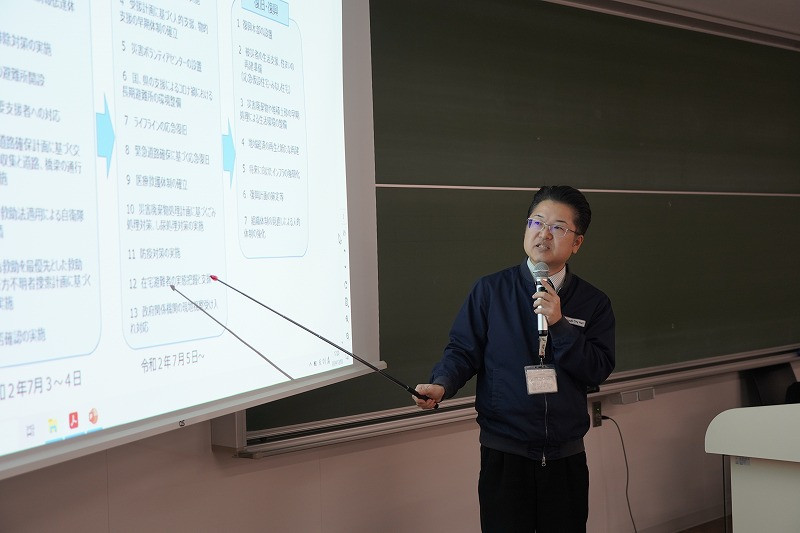

池内氏は、熊本県の組織体制の整備として、7月4日に発表された大雨特別警報と同時に「熊本県災害対策本部」を設置し、初動対応として道路被害の状況や孤立集落の全容を速やかに把握・対応できるようにしたと紹介しました。また復旧復興に向けた意見徴収等を計30回実施し、住民に寄り添った復旧復興案ができるように努めたと説明。

尾方氏は、「豪雨発生時、新型コロナ禍だったため、避難所の運営に細心の注意を払い感染症対策(マスク着用、手洗い、消毒、検温等)を徹底した。また、被災者の理解も重要だが、災害対応で休みなく働く人吉市職員のメンタルケアも非常に大事であった」と当時を振り返りました。最後に、有事に備え、平時にしっかりと準備しておくことの大切さを伝えました。