第77回日米学生会議オンライン事前学習会に本学学生が参加しました

2025.07.16

7月12日(土)、「新1号館みらい」のアクティブラーニングルームで、「第77回日米学生会議オンライン事前学習会」が開催され、米﨑千裕さん(商学科3年)をはじめとする本学学生4名と熊本大学の学生1名、アメリカ人学生5名の計10名が参加しました。日米学生会議は、1934年に創設された国際交流プログラムで、日米両国で選抜された学生約80名が、約3週間にわたり日本国内の4地域で共同生活を送りながら、相互理解を深めることを目的としています。今年度は、東京、京都、大阪、熊本の4地域で実施され、熊本には8月7日から1週間滞在する予定です。熊本開催にあたり、熊本サポート委員会の委員に本学の林裕学長が就任し、企画委員として学生4名が参画しています。

オンライン事前学習会は、「グローバルに動き出す熊本で、歴史・自然・文化を継承しながら、すべての人が心地よく共生するには?」をテーマに開催。はじめに、堤裕昭熊本県立大学学長による「熊本の自然と人々のくらし」と題した基調講演が行われました。

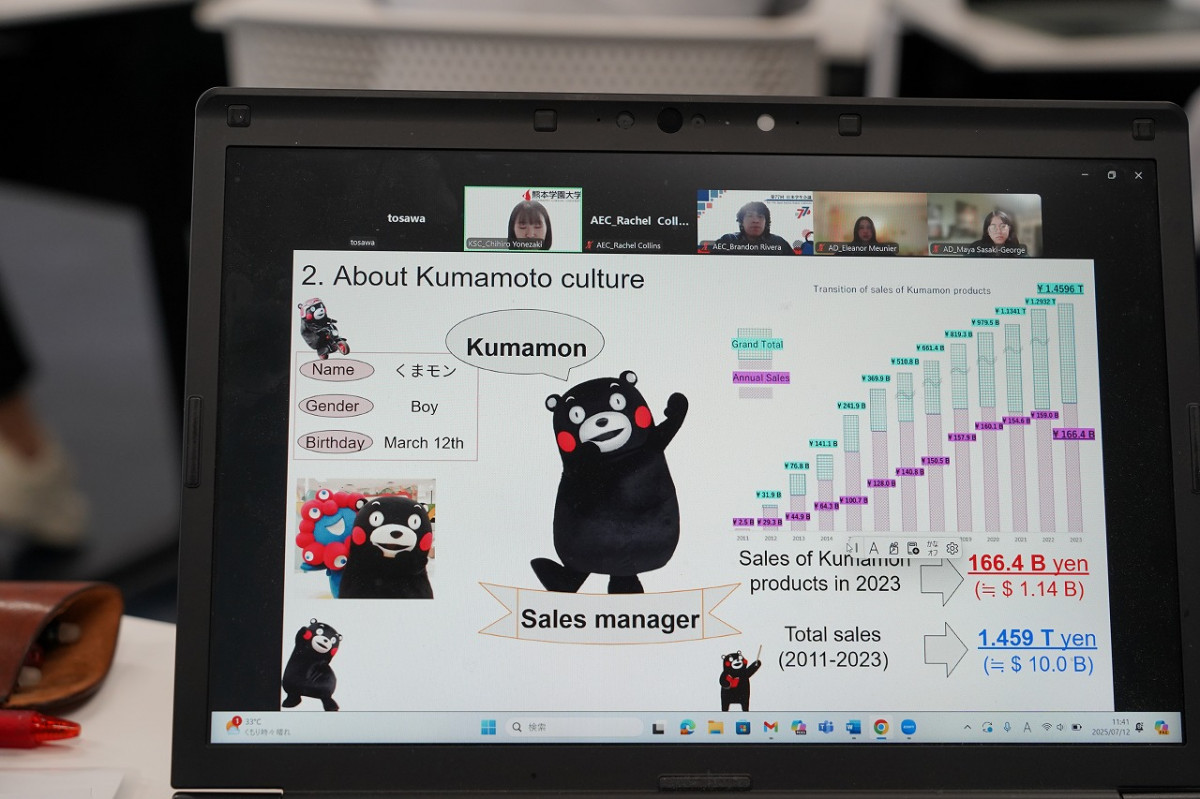

その後、5名の学生が、「アメリカにおけるiPhoneのシェアと、天草で野生のイルカに会える可能性はどちらが高いか」「阿蘇の野焼きの歴史とアメリカの歴史はどちらが古いか」といったクイズを交えながら、天草や阿蘇など熊本が誇る観光地を、英語でアメリカ人学生に紹介。また、熊本県の公式キャラクター「くまモン」や、TSMC(台湾積体電路製造)の熊本進出に伴う経済波及効果についても言及しました。質疑応答の時間には、「熊本独特の文化にはどのようなものがありますか?」「熊本の公共交通機関について教えてください」といった質問が寄せられ、「肥後のいっちょ残し」※1や、「全国的にも珍しい路面電車、および現在熊本市で普及しているシェアサイクル『チャリチャリ』」を紹介しました。

最後のオンライン交流会では、日本人学生から「アメリカ人は大きなハンバーガーを食べているイメージがありますが、それは本当ですか?」という質問が投げかけられました。これに対してアメリカ人学生は、「人にもよると思いますが、私はハンバーガーより日本食の方が好きです。ただ、私の住むニューヨークシティの日本食レストランの多くは、中国人が経営しているんですよ」と答え、参加者からは驚きの声が上がりました。

参加した黒川佑真さん(英米学科5年生)は、「すべてのプログラムが英語で行われたため緊張しましたが、プレゼンテーションや意見交換を通じてアメリカの学生たちと打ち解けることができたと思います。来月、熊本で直接会えるのが楽しみです」と感想を語りました。

※1・・・熊本人は大皿の料理(餃子や唐揚げなど)を大勢で食べる時、なぜか必ずひとつだけ皿に残ってしまう。最後のひとつは遠慮して誰も手を出さない行為を「肥後のいっちょ残し」と言う。