学生有志が「水俣市文化財可視化プロジェクト」に取り組んでいます

2025.08.25

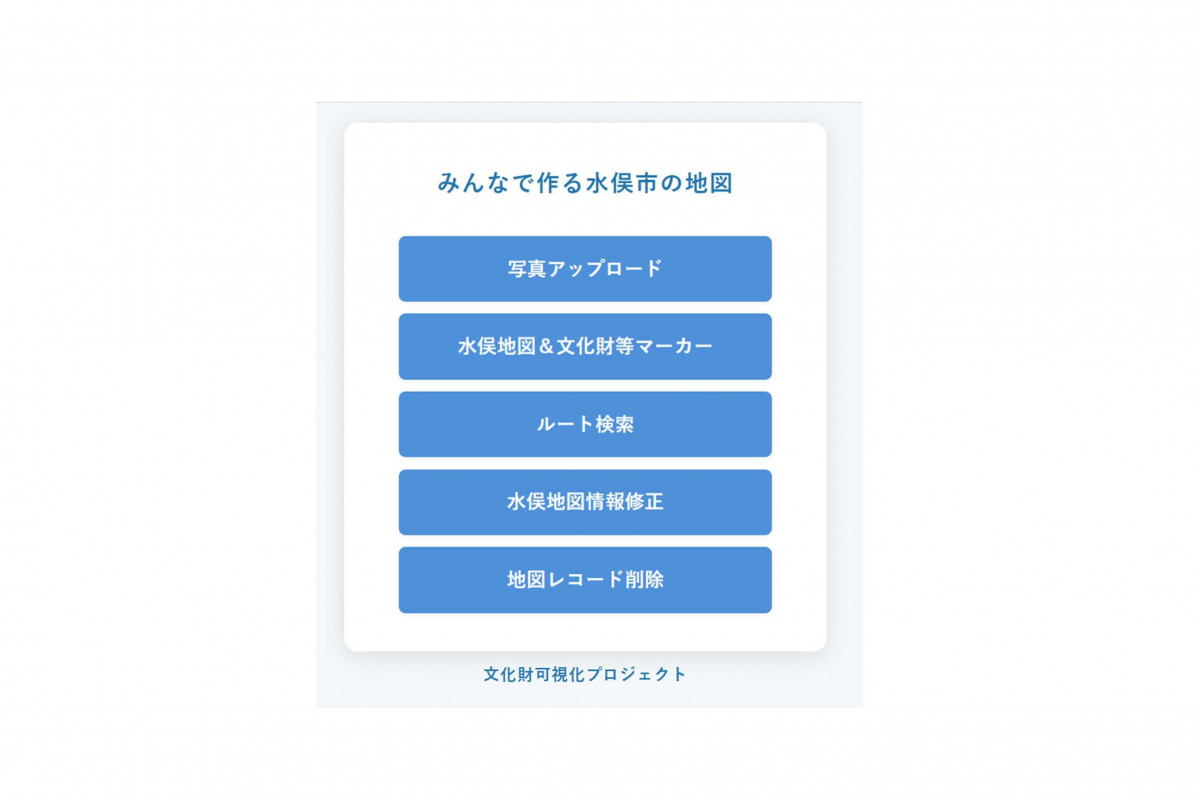

本学の学生有志が、地域の文化財をデジタル技術で見える化し、活用方法を探る「水俣市文化財可視化プロジェクト」に取り組んでいます。この活動は、ICT(情報通信技術)を活用した地域課題解決やデジタルコンテンツ制作に取り組んできた境章名誉教授(専門:情報科学)が発足した「水俣未来づくりプロジェクトを育てる会」を母体としています。境名誉教授は「新たな視点から水俣を捉え、市民の力でまちを活性化させたい」という思いから会を立ち上げました。同市の統計データなどを調べる過程で、文化庁の認定事業「水俣市文化財保存活用地域計画」を知り、これをきっかけに文化財を地図上にマッピングする活動を企画。徳富蘇峰の銅像などの史跡に関する情報をスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みをアプリとして整え、観光資源としての活用も視野に入れています。

本プロジェクトには、クマガク地域リーダー育成プログラム(地域中核人材育成プログラム)生の有志が参加。5月21日(水)に発足会を開き、それぞれ役割を決めて活動をスタートしました。

8月7日(木)には、11号館113C教室において活動報告会が開催され、学生6名がこれまでの取り組みを発表しました。田中菜々美さん(英米学科2年)は、文化財を中心とした観光ルートやイベント・ツアーの企画、住民によるガイド付きツアーや清掃活動、ボランティアの推進といった「文化財活用案」を提示。そのほかの学生たちからも水俣市内での現地調査の成果や「アーバンデータチャレンジ※」へのエントリーについて報告がありました。

発表後の意見交換では、「紙資料で行っていた史跡調査がアプリで簡便にできれば、家庭での復習にも役立つ」といった意見が寄せられました。学生たちは今後、水俣市内で文化財マッピング活動を本格的に進めていく予定です。

※アーバンデータチャレンジ・・・一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(AIGID)が実施している、自治体をはじめとする各機関が保有するデータの公開・流通促進に向け、地域課題の解決を目的とした地方自治体を中心とする公共データを活用した年間のイベント開催を伴う一般参加型コンテスト