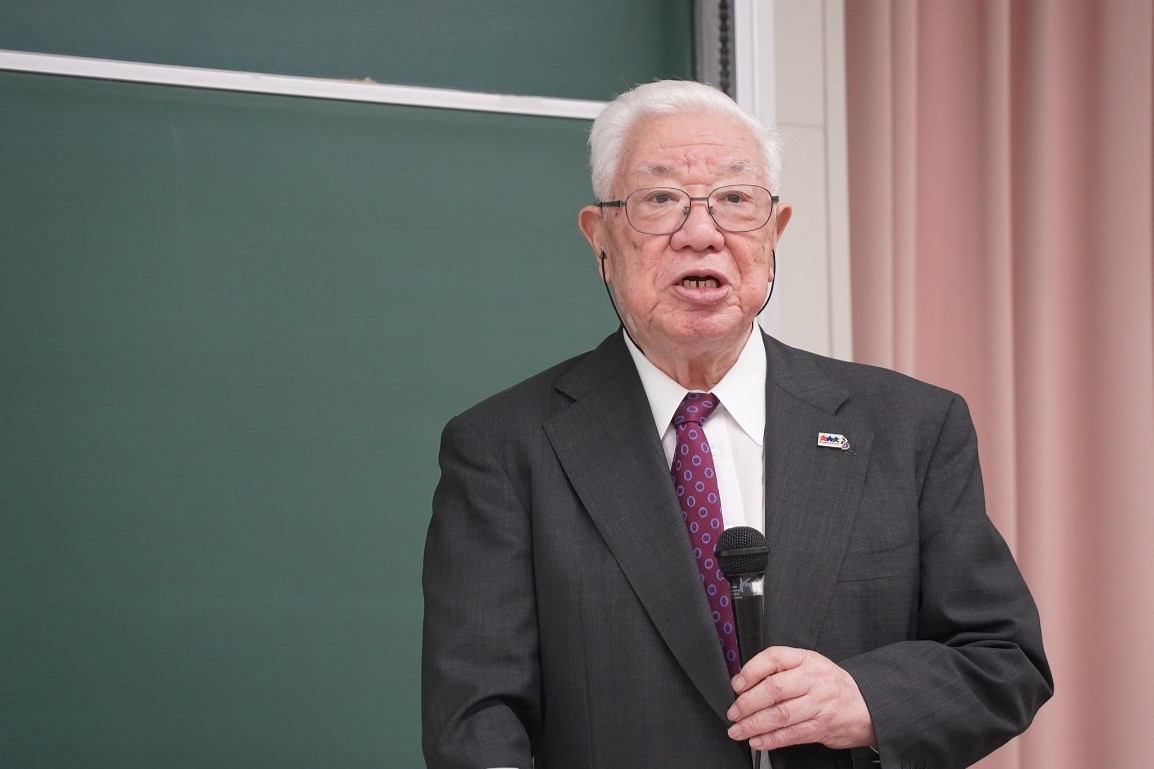

第24期水俣学講義で学校法人熊本学園目黒純一理事長が登壇

2025.10.09

9月25日(木)、11号館1173教室において「第24期水俣学講義」の第1回講義が行われました。この講義は社会福祉学部の開講科目のひとつで、オムニバス形式で開講されます。学内教員に加えて水俣病患者、学外の研究者、ジャーナリスト、医師、法律家などを講師に迎え、水俣病を単に知識として学ぶだけではなく、歴史や法、差別などさまざまな視点から水俣病を捉え、学びを深めます。水俣学研究センターホームページから、インターネット中継をとおして一般の方にも公開されるなか、教室では約170名の学生が受講しました。

今回は、学校法人熊本学園目黒純一理事長が「水俣は、一般職員である私に何を教えてくれたか」をテーマに登壇。高校時代に訪れた津奈木村・赤崎の海で抱いた「美しい不知火海を汚したのは誰だ」という問いが、水俣病を学ぶ出発点と述べました。

続いて、目黒理事長は自身の歩みについて、福祉施設の母子寮で暮らした経験やYMCAでのボランティア活動から培った「弱者に寄り添う姿勢」が水俣との関わりの基盤になっていることを話しました。そして、本学では1999年に水俣病研究者の第一人者である故原田正純氏が社会福祉学部教授として着任後、2002年に本邦初の大学正規科目として「水俣学」(2単位)を開講。2005年には文部科学省のオープンリサーチ・センター整備事業に選定され、水俣学研究センターを開設するなど、研究・教育基盤の整備が進んだ経緯を説明しました。

講義では、「人権より経済が優先され、行きついた先が水俣病だった」というメッセージを示し、法人として水俣学研究センターの活動をどう支えるかを問い直しました。水俣病を過去の出来事としてとらえるのではなく、過去と現在そして未来に向けた学びとしての「水俣学」の意味を考えてほしいと学生に話しました。

松崎陽向さん(子ども家庭福祉学科3年生)は、「私は水俣市に近い地域の出身で、これまでにも水俣について学ぶ機会がありました。ただ、それは主に水俣病やその背景に関するもので、当事者や周囲の人々の思いに触れる機会はあまりありませんでした。この講義では、そうした人々の声を知ることができ、とても勉強になります」と感想を述べました。