令和7年度 秋期公開講座がスタートしました

2025.10.20

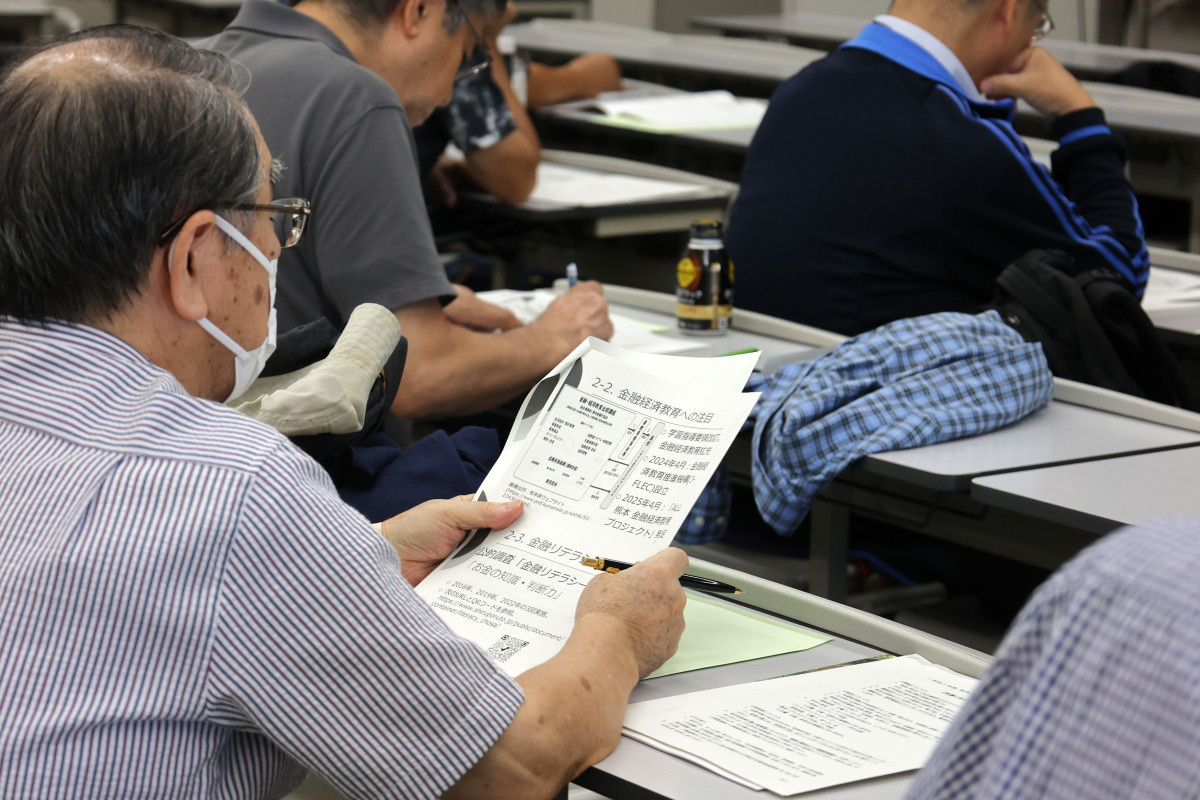

10月11日(土)、11号館 1173教室で令和7年度秋期公開講座が開講し、約30名が参加しました。今期の講座は「私たちの生活と金融」をテーマに、10月25日(土)に行われる第二部の二部構成で実施されます。本講座では、令和6年1月の新NISA開始以降における証券投資への関心の高まりを踏まえて、金融に関わる過去と現在を整理し、今後予想される長期的な変化を消費者の視点から考察します。

開講式で、公開講座運営委員長の圡井浩嗣外国語学部教授が「近年、新NISAという言葉をよく耳にするようになりました。預貯金に安心感を抱く一方で、株式などへの投資と聞くと尻込みをしてしまうという方も多いのではないかと思います。本講座が、皆さまの金融政策や投資などへの理解の深まりに繋がり、生活に役立つものになれば幸いです」と挨拶しました。

午前の第一講では、日本証券経済研究所主任研究員の山田直夫氏が「資産形成の支援と税制のあり方」と題して講演しました。山田氏は、日本の家計金融資産が預貯金に偏っている現状を踏まえ、政府が進める資産所得倍増プランのもとで改革が進められている「NISA」や「iDeCo」などの制度を紹介。税制面からの支援策やそれぞれの仕組みをわかりやすく解説しました。まず、「NISA」について、口座開設数の増加を挙げ、関心の高まりを示すとともに、少額からでも投資を始められる仕組みとして紹介しました。次に、公的年金制度の仕組みに触れながら、少子高齢化が進むなかで「iDeCo」をはじめとする私的年金制度の役割が高まっていることを説明。

これらの資産形成支援制度には「拠出」「運用」「引き出し」の3段階があり、それぞれの制度で税制が異なるため、これらの違いを踏まえ、将来を見据えて自分の資産形成をどのように進めていくかを考え、そのうえで制度を上手に活用することの大切さを呼びかけました。

午後の第二講では、本学経済学部の國方明教授(専門:金融にかかわる実証分析)が「わが国における金融リテラシー」と題して登壇。近年注目される金融リテラシーや金融経済教育について、金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」をもとに日本の特徴を紹介しました。金融リテラシーは従来の「お金に関する知識や判断力」に加え、「行動」や「態度」も含めた概念へと拡大しており、測定指標は「知識(客観的評価・自己評価)」「行動」「態度」の4つの指標で測定。調査結果を日米で比較すると、日本の平均正答率はやや低いものの、設問内容や評価方法の違いから単純な比較は難しいと説明しました。また、自己評価と客観的評価のずれや、過去3回の調査では行動・態度の変化傾向を断定できない点、一時点での調査のため因果関係の分析が難しい点など、結果を読み取る際の注意点についても言及しました。

次回の第二部では、「インフレと投資 ―新NISAのつみたて投資を中心として―」と「異次元金融緩和(2013年4月~2024年3月)を振り返る ―金融政策は日本経済の長期停滞を救えたのか?―」の2つのテーマについて考察していきます。