令和7年度 春期公開講座第二部が開催されました

2025.07.23

7月12日(土)、「新1号館 みらい」121教室で令和7年度春期公開講座第二部が開催され、保育関係者や一般の方など約60名が参加しました。今期の講座は、「子どもの物語をつむぐ保育」をテーマに、6月21日(土)の第一部と今回の第二部の二部構成で行われました。保育の暮らしのなかにある、子どもたちの日々の営みや成長の物語に焦点を当て、保育の本質を見つめ直すことを目的としています。

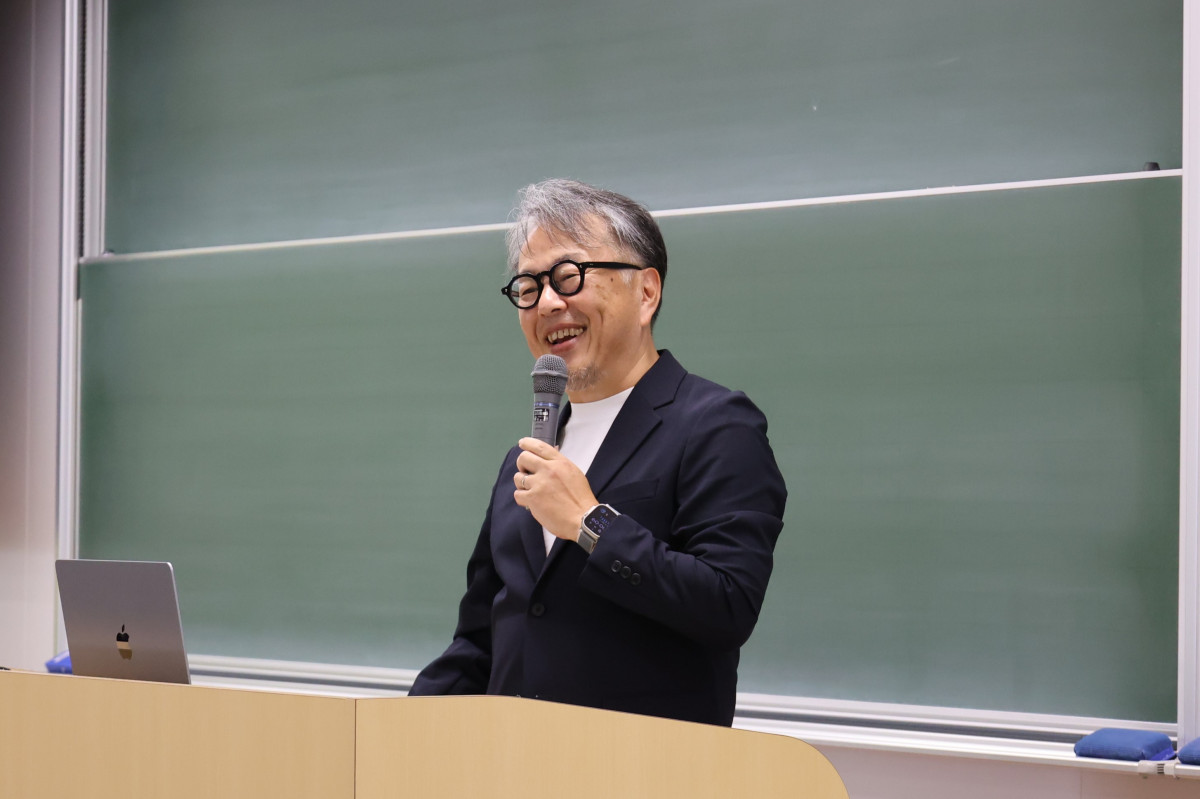

午前の講演では、長崎大学教育学部の脇信明准教授が「保育の視点から『幼保小の架け橋プログラム*』を考える」と題して、保育・幼児教育と小学校教育をつなぐうえで重要となる視点や課題について、具体例を交えながら分かりやすく解説。「10の姿*」を手がかりに、幼児教育と小学校教育における子どもの捉え方の違いを示し、双方の理解と工夫が必要であると強調しました。また、保育の意義にも言及し、「幼保は小学校に適応する子どもを育てる場ではなく、人生の土台となる人格を育む場である」と述べました。年長児の時期を小学校への「準備期間」として捉えるのではなく、日々の保育のなかで子どもが「満足感」や「充実感」を積み重ねることによって、環境の変化を自ら乗り越える力が育まれるとし、「子ども時代」を大切にする視点の重要性を強調しました。

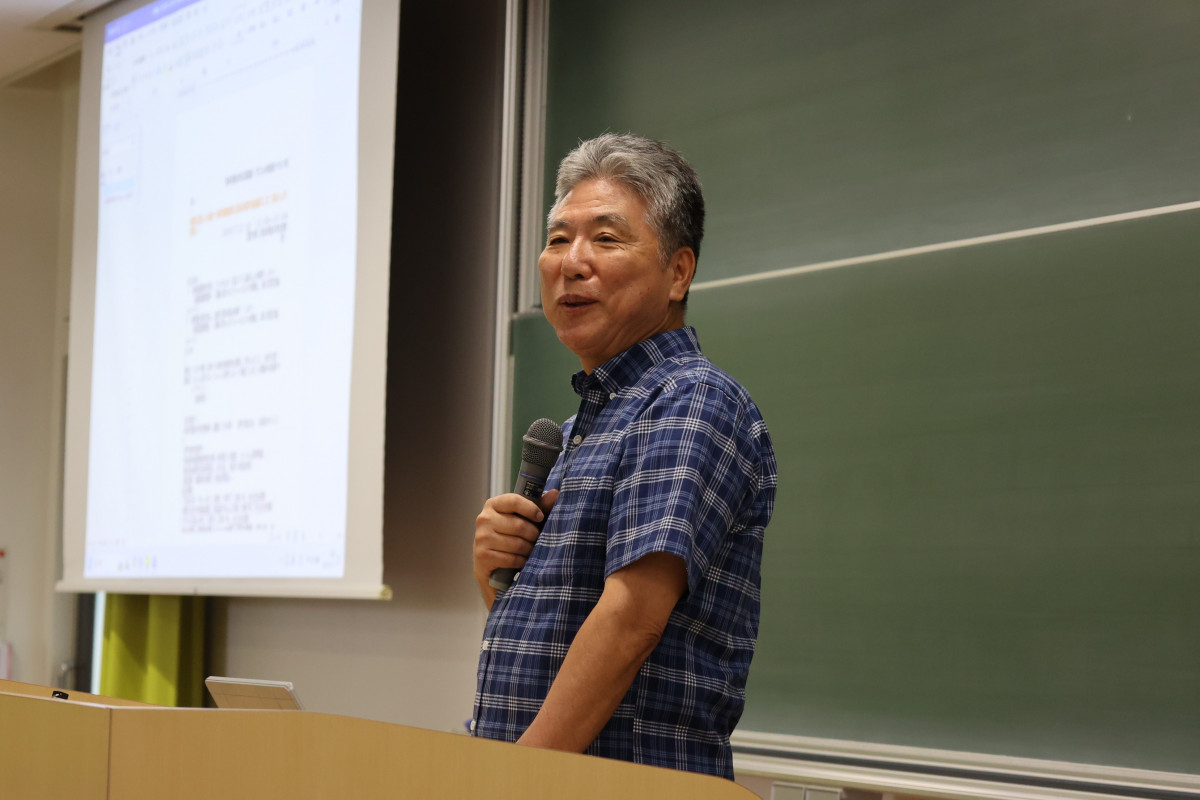

午後は、本学名誉教授の宮里六郎氏が「保育に新しい風をー異年齢保育・暮らしの保育・里山保育からー」と題して登壇。異年齢保育のなかで育ち、小学校へ進学した子どもの保護者からの手紙を紹介しながら、年齢の異なる子どもたちが一緒に過ごすことで、互いに影響を受けながら、育っていく姿が語られました。子どもたちが園での暮らしのなかで充実感をもって日々を過ごすことが、環境の変化を乗り越えようとする力を育んでいくと語り、「小学校への『スムーズな接続』よりも、『子ども自身が試行錯誤しながらも乗り越えようとする力』を育て、見守ることが大切」と述べ、自然体験や日常の暮らしを大切にした保育の意義を示しました。

受講した保育関係者の女性は、「架け橋プログラムの具体的な解説だけでなく、幼稚園・保育園・小学校それぞれが抱える課題や、接続の本質について深く考えることができた。また、新しい保育論についても学ぶことができたので、あらためて、保育の在り方などについて考えていきたい」と感想を語りました。

閉会式では、公開講座運営委員長の圡井浩嗣教授が「人口減少などの少子化に加え、子育て環境の変化や保育の現場での多忙化など、さまざまな課題が山積している現代、豊かな子どもの成長を見守る保育を見つめ直す必要がある。本学も社会福祉学部子ども家庭福祉学科を中心に地域に貢献し、また地域の方に支えていただきながら、子どもの物語をつむぎ続けるお手伝いをしていきたい」と締めくくりました。

*「幼保小の架け橋プログラム」は、子どもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期(義務教育開始前後の5歳児から小学校1年生の2年間)にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人ひとりの多様性に配慮したうえで全ての子どもに学びや生活の基盤を育むことをめざすもの。(文部科学省ホームページより)

*「10の姿」とは、文部科学省が定める「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のことで、幼稚園・保育所・認定こども園の各要領に共通して示されている10項目の育ちの視点のこと。